清代驿站与走西口

驿站制度

清康熙三十一年(1692年)正式在内蒙古地区建立驿站制度。清代的交通,是以北京为中心,出喜峰口、古北口、独石口、张家口和杀虎口通往蒙古各盟旗的。在五路驿道上,进入蒙古地区由蒙古人维持的驿站叫蒙古站。每个蒙古驿站上,一般建有召庙,有五十户人家为驿站应役。出杀虎口的驿道共设蒙古站十一个,其中经和林格尔等地到归化城(今呼和浩特)设四站,由归化城通往鄂尔多斯的西路设七站。清康熙年间以来,今鄂尔多斯的七个驿站属杀虎口驿传道管辖,七驿站不受各旗札萨克管辖,设有固定的站用地,供站丁、站户从事农业生产。

鄂尔多斯的七个驿站是:杜尔根站,在今托克托县河口镇东北;东素海站,在今准格尔旗十二连城西,为进入鄂尔多斯的第一站;吉格苏特站,在今达拉特旗吉格斯太;巴颜布拉克站,在今东胜市西北;阿鲁乌尔图站,在今东胜市罕台庙西北;巴尔苏海站,在今杭锦旗与乌审旗毗邻处;察罕扎大海站,在今鄂托克旗沙拉布洞。1这些驿道和驿站的设立,为交通和通邮提供了条件,大大促进了鄂尔多斯各地之间及与外地的联系。

康熙皇帝出巡鄂尔多斯

清康熙三十五年(1696年),康熙皇帝亲征准噶尔部噶尔丹返回时,经过黄河北岸,鄂尔多斯各旗札萨克率部众渡过黄河在湖滩河朔朝觐。次年春天,康熙皇帝从湖滩河朔东渡黄河,进入鄂尔多斯,沿着鄂尔多斯东南、南部的长城,从东往西穿过,六旗札萨克迎接扈从,路行准格尔旗。四月二日,在鄂尔多斯,沿无定河近边墙一带西行,经过海流图河、城川进入宁夏。后康熙帝又乘木制龙舟顺黄河东进,回到湖滩河朔。秋天,又渡过黄河进入准格尔、达拉特旗境内狩猎。康熙帝曾对鄂尔多斯地区大加赞美。他说“朕至鄂尔多斯地方,见其人皆有礼貌,不失旧时蒙古规模,各旗俱和睦如一体。无盗贼,驼马羊不必防守,生计周全,牲畜蕃盛,较它蒙古殷富。围猎娴熟,雉兔复多,所献马皆极驯,取马不用套竿,随手执之。水土食物皆甚宜。”鄂尔多斯高原是一派牛羊众多、草木茂盛、和平安宁的气象。从康熙后期开始,内地的汉民一批批进入鄂尔多斯地区从事农耕业,促进了沿河地区有了新的发展。汉族手工业者及“旅蒙商”也进入伊克昭盟,促进了手工业和商业贸易的发展。

走西口

走西口是指,从明代中期至民国初年四百余年的历史时期,大批山西人、陕西人、河北人打通了中原腹地与蒙古草原的经济和文化通道,进入内蒙古地区,带动了北部地区繁荣和发展的历史事件。清代是中国人口发展史上的一个重要时期,通过康雍乾三朝的休养发展,到乾隆年间全国人口一举突破三亿大关。这样人地矛盾逐渐尖锐,大量内地贫民迫于生活压力,“走西口”、“闯关东”和“下南洋”,形成近代大的移民浪潮,都是以谋生为特点的非官方行为。

鸡鸣三省之地

“走西口”以来成千上万的晋、陕等地老百姓涌入归化城、土默特、察哈尔和鄂尔多斯等地谋生的移民活动。“走西口”这一移民活动,大大改变了内蒙古的社会结构、经济结构和生活方式。同时,占移民比例极高的山西移民,作为文化传播的主要载体,将山西的晋文化带到了内蒙古中西部地区,使当地形成富有浓郁山西特色的移民文化。晋文化作为农耕文化的一部分,通过人口迁移,与当地的游牧文化相融合,形成富有活力的多元文化,丰富了中国的传统文化和当代文化。

西口有广义和狭义之分,狭义的西口指长城北的口外,包括山西杀虎口、陕西府谷口和河北独石口,即晋北人、陕北人以及河北人走西口的交汇点。广义上的西口泛指在长城以北的内外蒙古从事农业、商品交易的地方,“西口”实际上也泛指秦晋各地至内蒙的各个通道隘口。西口一般指杀虎口,是明代的重要长城要塞,名为杀胡口、杀胡堡,从这个名称可见当时长城内与边塞民族关系的紧张状况。隆庆和议后,明朝在长城沿边宣府、大同、山西三镇开设互市,大同右卫即于此时设马市于杀胡口关城下,使之成为边贸往来的通道与平台。清代,杀胡口改名为杀虎口,因其位于西北商道的交通枢纽,1650年,清政府在杀虎口设关征税。 “杀虎口”的兴衰史也反映了晋商发展兴衰的历史。实际上,从杀虎口出关后,在准格尔旗由南向北的娘娘滩羊圈子渡口、大迠西口古渡、君子津渡口、榆林古渡口,均可西渡黄河进入鄂尔多斯,这些都是鄂尔多斯地区走西口的支线道路。

杀虎口(翟禹摄影)

鄂尔多斯地区与晋西北、陕北相邻,这里地域辽阔、人口稀少,成为晋陕居民外出谋生的首选之地,也是最为方便到达的地区。而鄂尔多斯地区由于很长一段时间处于封闭状态,单一的牧业经济使蒙古族牧民缺乏粮食、蔬菜和布匹糖茶等生活用品,需要引进汉族的农耕技术和小手工业产品。于是,走西口的移民现象就成为历史的必然。

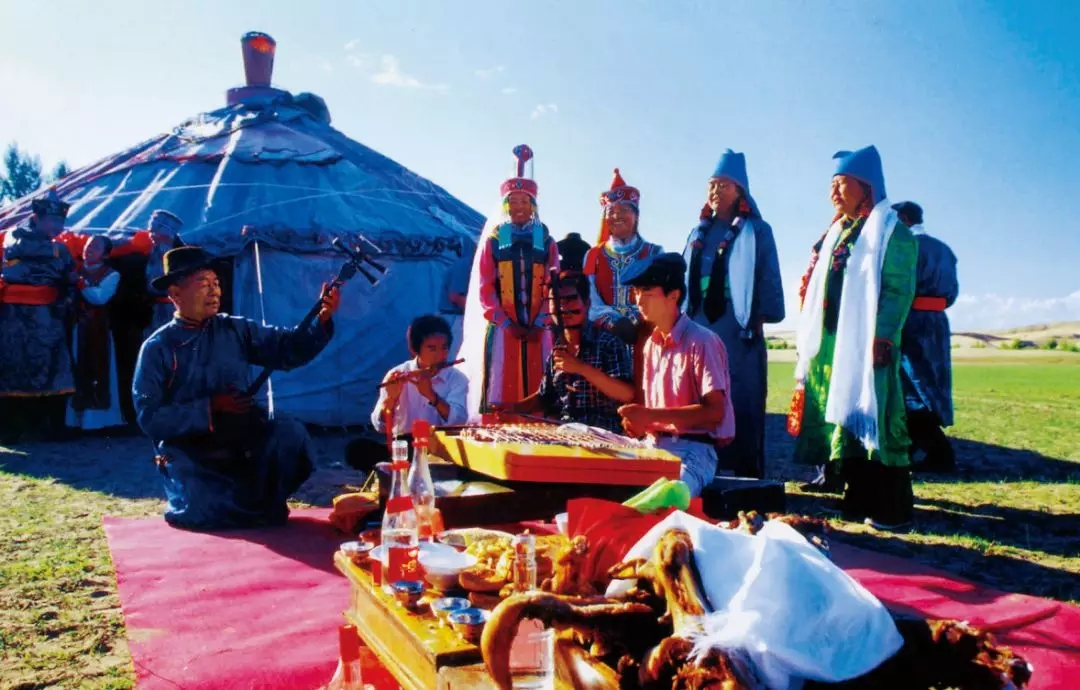

“走西口”加强了蒙、汉人民的相互交流,此种交流,除了前述经济方面的影响外,在文化上的交融亦相当显著。譬如,漫瀚调,又名蛮汉调,就是蒙汉人民在生产和生活的交往中,逐渐融合了信天游、山歌、蒙古歌曲的艺术风格,相互交流而催生的一种新民歌。而广泛流传于晋北、陕北、河北以及内蒙西部的地方小戏“二人台”,更是内地文化与草原文化相互交流和融合的产物。

准格尔旗漫瀚调

注释:

1.内蒙古公路交通史志编委会:《内蒙古古代道路交通史》,人民交通出版社,1997年5月第1版。

2.张占霖主编:《鄂尔多斯文化·综合卷》,社会科学文献出版社,2011年8月第1版。

来源:鄂尔多斯博物馆