牧区大寨博物馆,你来过了吗?

牧区大寨博物馆简介

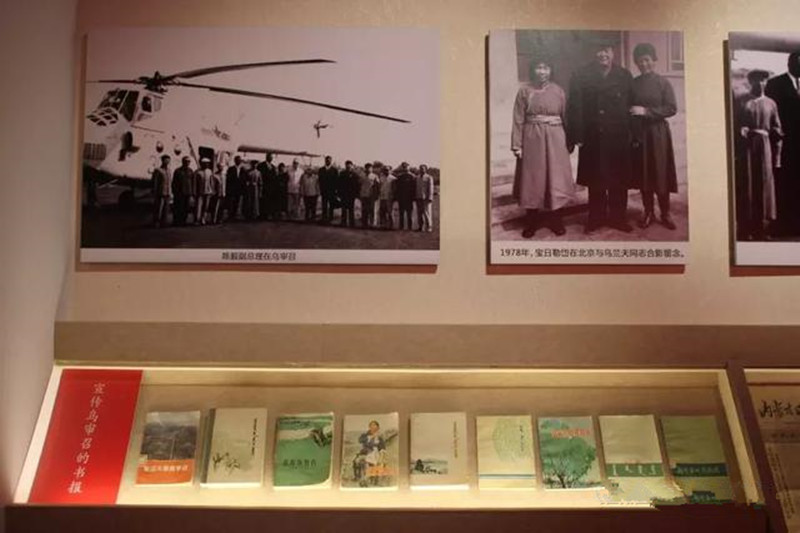

牧区大寨博物馆坐落于乌审召镇乌审召嘎查,乌审召庙南侧,始建于1972年,后经2006年和2017年两次扩建,现占地面积1000多平米,其中展厅占地面积660多平米,放映室占地面积100多平米。博物馆通过“沙漠愚公”、“牧区大漠”、“关怀关注”以及“绿色信念”这四大模块,从不同角度全面系统的揭示了牧区大寨精神的历史沿革,充分展现了以宝日勒岱为代表的乌审召人为绿色乌审发展所做出的巨大贡献以及乌审召人所坚守的绿色理念、绿色情怀。

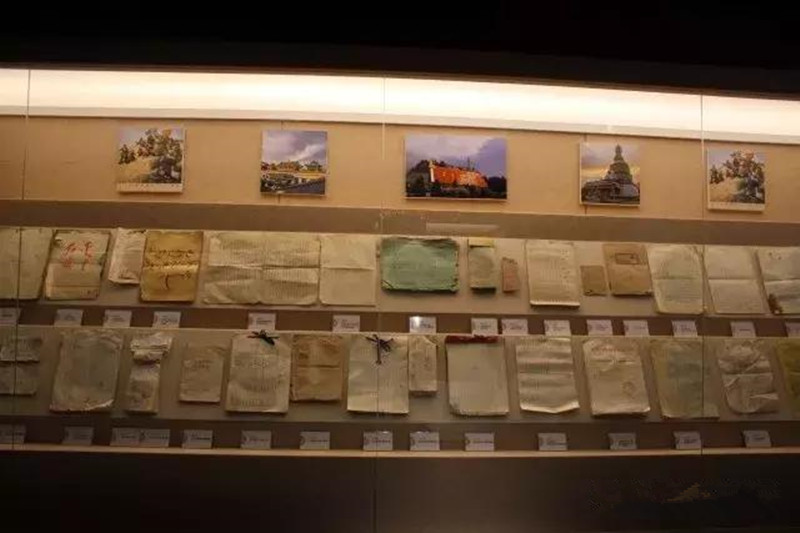

牧区大寨博物馆现有展品300余件,完整的保留了从50年代到80年代牧区大寨乌审召的历史档案资料,系统还原了宝日勒岱书记带领人民群众治理沙漠的情景。如果你走进牧区大寨博物馆,你就会深刻认识到乌审召人征服荒沙、建设草原、绿化家园,谱写人进沙退、人与自然和谐发展的壮歌,所形成的自力更生、艰苦奋斗、改天换地、勇于创新的牧区大寨乌审召精神。

下面,小编就带你走进牧区大寨博物馆,

一起来感受和学习牧区大寨乌审召精神!

序 言

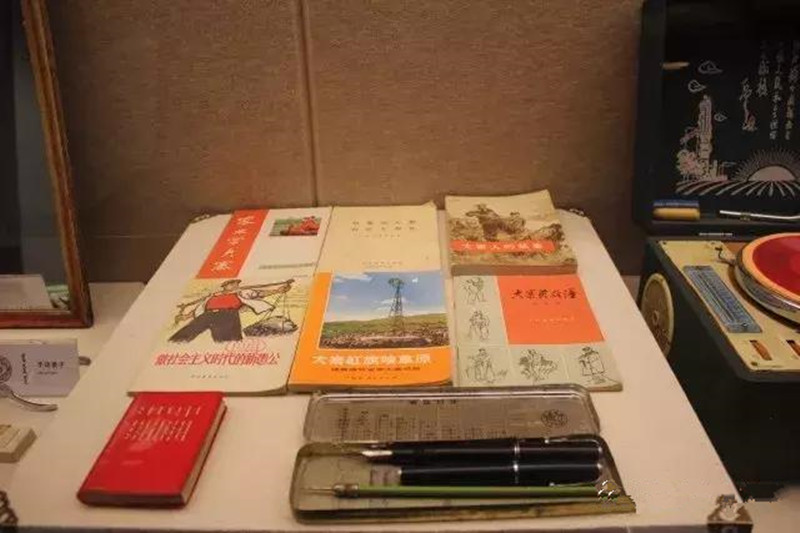

1965年12月2日,星期四,《人民日报》头版头条刊发文章《牧区大寨——记乌审召公社建设社会主义新牧区的革命道路》,同时配发社论《发扬乌审召人民的革命精神》。

本馆馆名——牧区大寨,从这里来。

农业学大寨运动,曾经深刻地影响过中国的建设。大寨精神是“自力更生,艰苦奋斗”。牧区大寨乌审召也有这样的精神概括:“改造沙漠,建设草原;奋发图强,艰苦奋斗。”——这样的精神,曾经激励一代又一代的草原人,热爱家园,建设家园。这样的精神主题,值得我们永远纪念,永远传承!

牧区大寨乌审召的历史中还深含着另一个主题——绿色信念!当黄色弥漫、风起沙移成为残酷的现实时,抗击荒漠、坚守绿色就成为最基本的诉求。即使我们一穷二白、赤手空拳,也要以最大的耐力、最坚定的信念呼唤绿色、建设家园。

本馆的展示要有一个核心人物——宝日勒岱。今天,她已经是一位老额吉、一位可亲可敬的祖母了。但是当我们一页一页翻开,一幕一幕展示,由不得深深地为她的事迹感动:她的青春年华是在最艰苦的岁月中渡过的,即使在她的光荣岁月,也是在对生态建设、草原建设的殷切牵挂中呈现的。让我们向她致敬!

第一单元 沙漠愚公

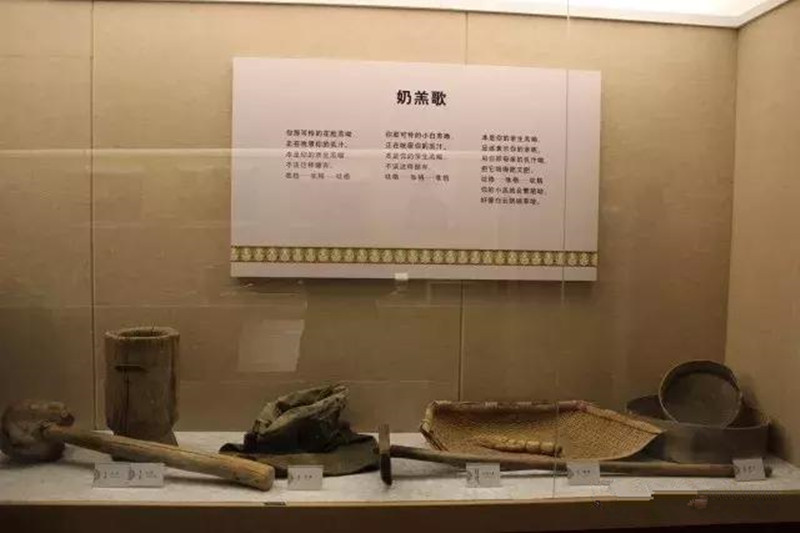

1958年宝日勒岱在布日都嘎查(牧业生产大队)担任团支部书记,后来担任党支部副书记、支部书记。那时的布日都满眼黄沙,偶尔有些旱生的植物,也多是有毒的醉马草。迷信说醉马草有神性,不能铲,但是不铲便不能放牧,不能发展生产。宝日勒岱和大家一起破除迷信,先铲醉马草,再绿化家园。

然而,那是茫茫的黄沙啊!

第一次在大队南沙梁栽的沙蒿,只活了三丛,太让人沮丧了。布日都的突击队员听宝日勒岱朗读《愚公移山》,听她讲学习体会:“我们要像愚公那样顽强!沙漠也是非常顽强的,同沙漠作斗争的人,就得比沙漠更加顽强!”

他们的目标就是让明沙披绿!

第二单元 牧区大寨

从20世纪50年代至70年代,伊克昭盟(今鄂尔多斯)地区发展生产,无论是农业还是畜牧业,最大的问题就是沙化。因此,防沙治沙成为当时的中心工作。而乌审召公社则是在更加艰苦的环境下,在经历了失败的教训中,反复锤炼、探索,在治理沙漠的过程中,走出了一条“以牧为主,多种经营”的正确道路。

一方面要自力更生,进行固沙、排涝、治碱、铲除毒草、改良天然草场的工作;另一方面又要积极进行种树、种草、种饲料、种粮食的多种经营探索。但是,无论多种经营多么有成效,却都要遵循一个不容动摇的原则:决不能造成新的沙化危胁!

1965年夏天,《人民日报》特派记者郭小川来到乌审召,调查采访了三个月。他看到了这里一派热火朝天、欣欣向荣的景象,也看到了这里的干部和群众一道劳动,苦干实干的精神面貌。

乌审召公社给伊克昭盟,给内蒙古自治区,也给全国树立了一个榜样的形象。

第三单元 关怀关注

1966年6月12日,牧区大寨乌审召公社接待了一个西非国家的代表团--马里代表团。马里共和国北靠撒哈拉大沙漠,久受沙暴的困扰。当他们得知中国有一个乌审召在治理毛乌素沙地方面有成绩后,便要前来参观。

国务院副总理陈毅元帅陪同马里贵宾来到了乌审召,公社的条件很简陋,但却用蒙古族传统的礼仪和美食手扒肉招待了贵宾。陈毅副总理挥毫泼墨,赋诗一首……

1965年12月3日,《内蒙古日报》转载了《人民日报》12月2日的长篇通讯,同时发表乌兰夫主席的题词:“学习乌审召人民愚公移山、改造沙漠、建设草原、改天换地的革命精神。”1966年2月,乌兰夫主席接见了参加“四代会”的农牧民代表宝日勒岱。

几十年来,对牧区大寨乌审召关怀关注的党和国家领导人、自治区党政领导有几十位。国家、自治区(省)部级媒体发表的通讯、报道及文学作品无以计数。这些既是荣誉,也是鼓励和鞭策。

牧区大寨放映厅

第四单元 绿色信念

1992年12月联合国通过决议,成立了防治沙漠化政府间谈判委员会。1994年6月通过了《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》,中国政府于1994年10月签署了该公约。

2002年1月1日,《中华人民共和国防沙治沙法》颁布实施,将几十年来包括乌审召在内的各地区,以沙漠治理及荒漠化治理的生产实践上升为国家意志!今天,我们的生态文明建设仍然是重要“一位”。

牧区大寨乌审召的绿色之路虽然在极为困难的条件下探索出来,但它值得我们倍加珍惜,倍加珍重!我们在高扬“牧区大寨精神”的传承中,最为核心的就是“绿色信念!”

结语

我们怀着一种敬仰的心情,怀着一种对历史的深沉感念,寻找呼和木都柴达木的老树,寻找布日都南沙梁的沙蒿,寻找那些盖有“乌审召苏木乌兰密日格吉力牧业生产合作社”印章(布日都嘎查)的档案……我们的心里升起了多少的感激和敬仰。正是老一辈的艰辛付出,才有了今天的绿色美好。

档案文献告诉我们:1965年6月21日,伊克昭盟召开全盟三级干部会议,150多名盟、旗、公社领导干部前来乌审召参观学习,确定“乌审召公社是改良牧草、建设草原的样板。”

1965年12月2日《人民日报》社论,最后说乌审召人“有虚心学习、勇于实践的科学态度。”“治沙的一套经验是他们自己创造的,建设‘草园’的一套办法是在学了别处的经验之后加以提高的。”——这样的优良传统在今天仍然弥足珍贵!

乌审召的事迹无以尽数,我们只能在这400多平方米的展陈空间里选择最精要者展列。认真地归纳和提炼,有两项意义鲜明而生动:其一是艰苦奋斗的精神传统,其二是绿色信念的持守高扬。

小编觉得现场效果更加生动哦!

如果您有时间,

一定要来牧区大寨博物馆参观,

会让您叹为观止!

来源:牧区大寨乌审召